Reconnaître les premiers signes de la maladie d’Alzheimer permet d’agir rapidement pour ralentir son évolution. Les troubles de mémoire, les difficultés à accomplir des gestes familiers ou les changements d’humeur doivent alerter. Un diagnostic précoce ouvre la voie à un accompagnement adapté, essentiel pour préserver l’autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Reconnaître les premiers signes de l’Alzheimer

Déterminer comment savoir si on a alzheimer peut se manifester par des oublis fréquents récents, comme des rendez-vous ou la perte d’objets courants. Ce symptôme, souvent le premier, diffère des oublis normaux liés au stress. La personne peut également éprouver des difficultés à remplir des tâches quotidiennes connues, telles que préparer un repas ou utiliser des appareils électroniques. Ces troubles soulignent une altération des capacités cognitives essentielles.

En parallèle : Tdah et réflexes archaïques : comprendre leur impact sur l'enfant

Les changements d’humeur ou de comportement constituent aussi des signes révélateurs. Irritabilité, anxiété ou sautes d’humeur soudaines peuvent indiquer une évolution précoce de la maladie. Enfin, des troubles du langage, comme des difficultés à trouver ses mots ou à suivre une conversation, renforcent le diagnostic.

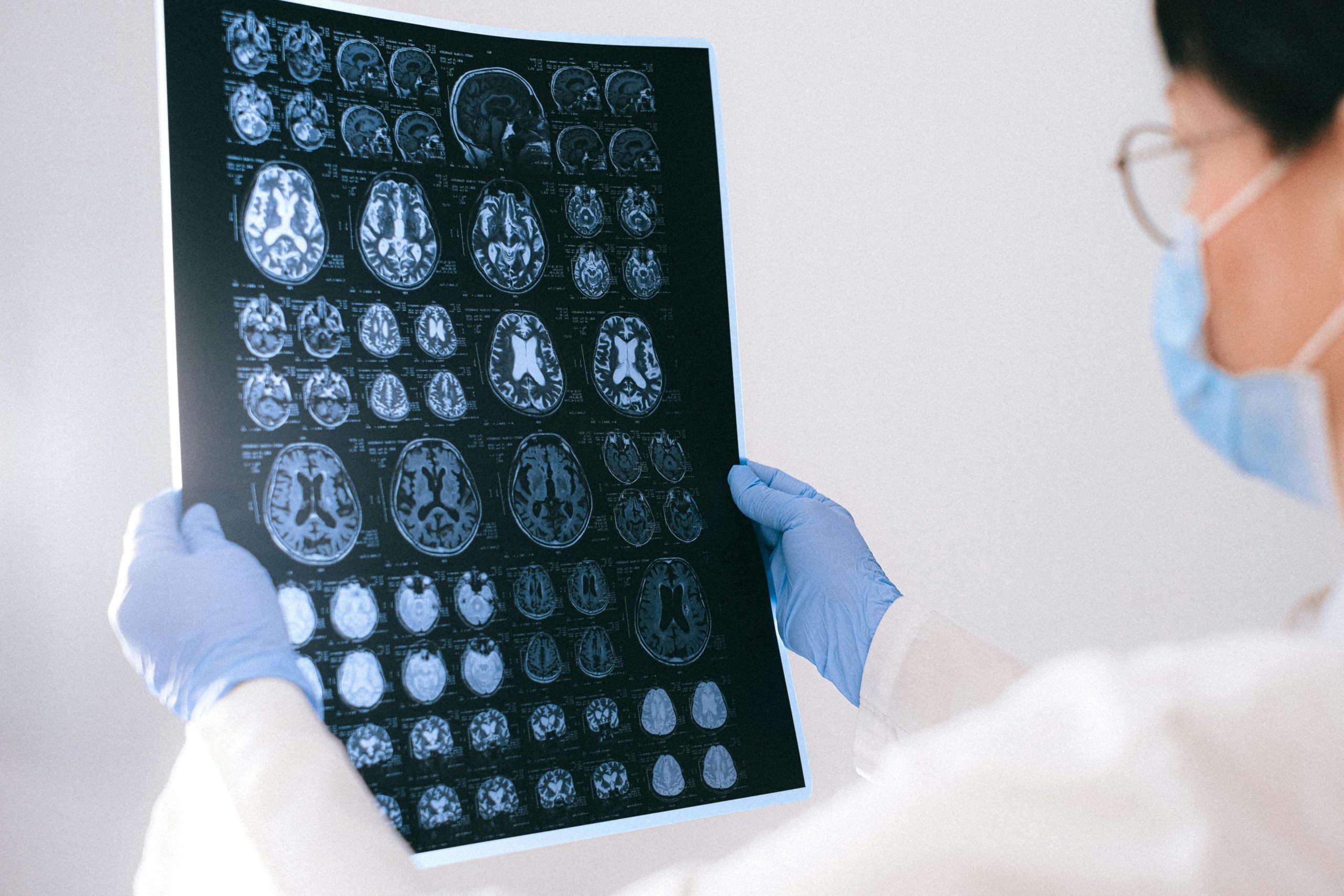

Un diagnostic précoce est vital pour engager rapidement une prise en charge adaptée. Sur cette page, vous trouverez plus d’informations : comment savoir si on a alzheimer. Pour un premier aperçu, des tests neuropsychologiques et des examens d’imagerie cérébrale sont souvent nécessaires pour confirmer la suspicion.

A lire en complément : Douleurs après opération hernie discale : quand s’inquiéter ?

Diagnostic et identification précoce de la maladie

Signes cliniques et évaluation neuropsychologique

La reconnaissance des symptômes précoces représente une étape décisive. Les troubles mémoire, notamment l’oubli d’événements récents, figurent souvent parmi les premiers signes d’Alzheimer. À cela s’ajoutent les troubles du langage, la perte d’orientation spatiale ainsi que des difficultés dans la gestion quotidienne troubles cognitifs, telles qu’accomplir des tâches familières ou suivre une conversation. Face à ces signes, le rôle des médecins généralistes s’affirme : ils sont souvent sollicités pour orienter vers des spécialistes. L’évaluation cognitive régulière, menée par des neuropsychologues, s’appuie sur des tests comme le MMSE (Mini Mental State Examination) et le test de l’horloge, permettant de mesurer la sévérité des troubles cognitifs et d’identifier d’emblée les symptômes comportementaux.

Rôle de l’imagerie cérébrale (IRM, PET)

Les examens d’imagerie médicale, IRM ou PET scan, aident à repérer une atrophie du cerveau, particulièrement dans l’hippocampe, ou à mettre en évidence la présence de plaques amyloïdes. Ces résultats complètent le diagnostic et soutiennent la prise en charge en maison de retraite ou en EHPAD en adaptant les soins adaptés pour patients Alzheimer.

Importance du diagnostic précoce pour ralentir la progression

L’importance du diagnostic précoce réside dans la possibilité de mettre en place rapidement des activités stimulantes pour malades Alzheimer et des stratégies de soutien aux aidants familiaux, retardant la perte d’autonomie et optimisant la qualité de vie. Des traitements médicamenteux disponibles ou des innovations en recherche Alzheimer peuvent alors être proposés, associés à un accompagnement en accueil de jour ou à un aménagement du domicile sécuritaire.

Symptômes et évolution de la maladie

Transition des troubles de mémoire vers des troubles cognitifs plus graves

Les symptômes précoces troubles mémoire sont les premiers signaux à observer chez une personne atteinte d’Alzheimer. Il s’agit d’oublis répétés, souvent liés à des événements récents ou des rendez-vous. Lorsque la perte d’orientation spatiale apparaît également — comme se perdre dans des lieux familiers ou oublier le chemin du retour — cela marque un glissement du simple trouble mnésique vers des difficultés plus globales. Ces changements se traduisent par une gestion quotidienne troubles cognitifs de plus en plus compliquée : préparer un repas, prendre ses médicaments ou organiser sa journée deviennent des défis. La reconnaissance des signes initiaux, par les proches ou les professionnels, conditionne la rapidité du diagnostic et l’efficacité de la prise en charge.

Altération du langage, troubles du jugement et perte d’autonomie

Progressivement, les troubles concernent le langage : le patient peine à trouver ses mots ou à suivre une conversation. Les difficultés dans la gestion quotidienne troubles cognitifs s’intensifient, accompagnées d’une altération du jugement. Une perte d’autonomie s’installe — la personne nécessite un soutien renforcé pour les actes courants, de la toilette à l’alimentation. Les symptômes précoces troubles mémoire évoluent alors vers des manifestations plus complexes, parfois associées à des comportements inhabituels ou à une perte d’orientation spatiale.

Progression vers la perte complète de la mémoire et de l’autonomie

À un stade avancé, les symptômes précoces troubles mémoire laissent place à une disparition quasi totale des repères. La perte d’orientation spatiale devient permanente. Le patient est alors totalement dépendant : la gestion quotidienne troubles cognitifs n’est plus possible sans aide spécialisée. Un accompagnement adapté vise à préserver la dignité, faciliter le confort et répondre aux besoins spécifiques à chaque phase de l’évolution de la maladie d’Alzheimer.

Facteurs de risque, prévention et prise en charge

Facteurs de risque : âge, génétique, mode de vie

L’âge constitue le facteur de risque principal : plus de 95 % des personnes développent la maladie d’Alzheimer après 65 ans, et la prévalence augmente avec l’avancée en âge. Le rôle de la génétique intervient surtout dans les formes précoces ou familiales, représentant à peine 1 % des cas, tandis que la majorité des situations repose sur des facteurs acquis. Un mode de vie sédentaire, la présence de troubles cognitifs non compensés, l’hypertension, et une faible gestion quotidienne accentuent le risque. La prévention et facteurs de risque s’étendent aussi à l’exposition prolongée à des facteurs cardiovasculaires et à l’isolement social, qui peuvent aggraver les symptômes précoces et les troubles de mémoire.

Mesures de prévention : activité physique, alimentation, stimulation cognitive

Adopter une alimentation et Alzheimer compatible, riche en fruits, légumes et oméga-3, favorise la santé cérébrale. L’exercice physique réduit le développement des syndromes démentiels et préserve la gestion quotidienne des troubles cognitifs. Des activités stimulantes pour malades Alzheimer, telles que lecture, jeux de réflexion, ou rencontres sociales, maintiennent la stimulation cognitive, ralentissant ainsi la perte d’orientation spatiale et l’impact sur l’autonomie.

Approches de prise en charge : traitements, aides, soutien

Les traitements médicamenteux disponibles permettent d’atténuer les symptômes cognitifs et comportementaux, bien qu’ils n’agissent pas sur la cause. Les soins adaptés pour patients Alzheimer englobent la réadaptation cognitive, le soutien aux aidants familiaux, l’accompagnement en accueil de jour ou en maison de retraite, selon l’évolution de la maladie Alzheimer. Le maintien d’un environnement sécuritaire et la formation du réseau familial et professionnel sont essentiels pour un accompagnement efficace.